Деловые США

Polpred Обзор СМИ. На 24.02.2026 Важных сюжетов 398967, из них 26610 материалов в Главном в т.ч. 15233 интервью 5479 Персон. Технологии, вузы. Всего статей в polpred с Упоминаниями 1004886 по ключевым словам: США, "Соединенные Штаты Америки", Вашингтон, Аляска, Калифорния, Флорида, Майями, Гуам, "Пуэрто-Рико", Чикаго, "Лос-Анджелес", "Нью-Йорк", Гавайи, НАСА, Голливуд, "Маршалловы острова", Боинг, IBM, Google, CNN, VOA, GM, GE, "Илон Маск", "Марк Цукерберг", G7. На карте. Платный интернет-доступ, США 12 месяцев с любого дня, ежедневное пополнение, архив 20 лет, 69 тыс. руб. Подписка.Статей в СМИ про области и их столицы (* пограничные с РФ):

Айдахо Важное 679 и Упоминания из polpred 807 Айдахо, айдахский, =Бойсе, "Айдахо-Фолс", (=Нампа США), Покателло, ((Меридиан | Колдуэлл | Москоу | Лейто) Айдахо)

Айова 1058 и 1218 Айова, "Де-Мойн", ((Эймс | Берлингтон) Айова), "Сидар-Фолс", "Айова-Сити", "Сидар-Рапидс", "Университет Дрейка"

Алабама 1851 и 2230 Алабама, алабамский, "город Монтгомери", ((Бирмингем | Хантсвилл | Мобил) Алабама)

Аляска* 3954 и 7003 Аляска, аляскинский, Анкоридж, (Фэрбанкс -Чарльз), "остров Крузенштерна", ((Джуно | Ситка | Кенай) Аляска)

Американское Самоа 105 и 190 "Американское Самоа", "Паго-Паго", Тутуила

Аризона 3365 и 4367 Аризона, Тусон, "Сан-Мануэль", ((Финикс | Флагстафф) Аризона), "Гранд-Каньон"

Арканзас 1269 и 1415 Арканзас, (("Литл-Рок" | Фейетвилл | Джонсборо | Спрингдейл) Арканзас), "Форт-Смит"

Вайоминг 787 и 927 Вайоминг, (Шайенн Вайоминг)

Вашингтон 3534 и 4702 "штат Вашингтон", Сиэтл, Редмонд, Спокан, (("город Олимпия" | Белвью | "город Эверетт" | =Якима) Вашингтон), (Ванкувер "штат Вашингтон")

Вашингтон столица 10658 и 19951 ((Вашингтон столица США) -"штат Вашингтон"), "округ =Колумбия", "Университет Джорджа Вашингтона"

Вермонт 1311 и 1493 Вермонт, Монтпилиер, "Саут-Берлингтон", ((Берлингтон | Ратленд) Вермонт)

Виргиния 2329 и 2758 "штат Виргиния", "штат Вирджиния", ((Ричмонд | Норфолк | Линчберг | Портсмут | Хэмпто | Роанок | Мартинсвилл | Данвилл | Рестон | Арлингтон) Виргиния), (Александрия "штат Виргиния"), "Вирджиния-Бич", "Ньюпорт-Ньюс", Чесаликx, Шенандоа, "Хэмптон-Роудс", "Коулс-Хилл", "округ Лаудон", Лэнгли

Виргинские острова 397 и 1645 ("Виргинские острова" США), "Шарлотта-Амалия", "остров Сент-Джон", "Крус-Бей", Кристианстед, (("Сент-Томас" | "остров Санта-Крус") "Виргинские острова")

Висконсин 2499 и 2876 Висконсин, висконсинский, ((Мадисон | Расин) Висконсин), Милуоки, "Грин-Бей", Кеноша, Аллтон, "Уисконсин-Делс"

Гавайи 2365 и 3669 Гавайи, Гонолулу, "штат Алоха", (Хило Гавайи), "Каилуа-Кона", "Перл-Харбор", Оаху

Гуам 493 и 736 "Гуам США", "остров Гуам", Хагатна, Дедедо, (Андерсен =Гума), Йиго, Тумон

Делавэр 1219 и 1533 Делавэр, Уилмингтон, ((Ньюарк | Милфорд | =Довер) Делавэр), "Рехобот-Бич", "Дьюи-Бич"

Джорджия 1294 и 1512 "штат Джорджия", ((Атланта | Огаста | Коламбус | Мейкон) Джорджия)

Западная Виргиния 172 и 209 "Западная Виргиния", ((Чарлстон | Хантингтон | Моргантаун) "Западная Виргиния"), Уилинг

Иллинойс 7624 и 12686 Иллинойс, Чикаго, чикагский, ((Спрингфилд | Орора | Рокфорд) Иллинойс), =Джолиет, Пеория

Индиана 883 и 1043 "штат Индиана", Индианаполис, "Форт-Уэйн", ((Эвансвилл | "Саут-Бенд" | Блумингтон | Хаммонд | Кармел) Индиана)

Калифорния 28490 и 48856 Калифорния, Сакраменто, "Лос-Анджелес", "Сан-Франциско", (("Сан-Диего" | "Сан-Хосе" | "Лонг-Бич") Калифорния), Фресно, "Форт-Росс", "Кремниевая долина", "Силиконовая долина", Голливуд, Йосемитский, Калифорнийский, "Санта-Моника", "Беверли-Хиллз", Малибу, "Долина Смерти"

Канзас 1496 и 1908 Канзас, "город Топика", Уичита

Кентукки 1543 и 1836 Кентукки, Луисвилл, "Лексингтон-Файет", Оуэнсборо, "Форт-Нокс", луисвиллский, ((Франкфорт | "Боулинг-Грин" | Ковингтон) Кентукки)

Колорадо 48 и 63 Колорадо, Денвер, Боулдер, "Колорадо-Спрингс", Сентенниал, "Форт-Коллинс", денверский ((Арвада | Уэстминстер | Лейквуд | Орора | Пуэбло | "город Торнтон") Колорадо)

Коннектикут 2580 и 3658 Коннектикут, ((Хартфорд | Бриджпорт | Стамфорд | Уотербери) Коннектикут), "Нью-Хейвен", Норуолк, Данбери, "Нью-Бритен", "Йельский университет"

Луизиана 2813 и 3606 Луизиана, "Батон-Руж", "Новый Орлеан", Шривпорт, (Лафейетт Луизиана)

Массачусетс 8678 и 13833 Массачусетс, Бостон, "Кейп-Код", "Нью-Бедфорд", ((Холиок | Сейлем | Плимут | Кембридж) Массачусетс), "Гарвардский университет", "Массачусетский технологический институт", "Университет Тафтса"

Миннесота 2549 и 3165 Миннесота, Миннеаполис, ((Блумингтон | Рочестер | Дулут | "Бруклин-Парк" | Месаби | "Сент-Пол") Миннесота)

Миссисипи 468 и 537 "штат Миссисипи", Билокси, ((Джэксон | Галфпорт) Миссисипи)

Миссури 2386 и 3082 Миссури, "Джефферсон-Сити", "Сент-Луис", (("Канзас-Сити" | Спрингфилд | "город Колумбия") Миссури)

Мичиган 3059 и 4682 "штат Мичиган", мичиганский, ((Лансинг | Дирборн) Мичиган), Детройт, "Оберн-Хилс"

Монтана 358 и 432 "штат Монтана", "Грейт-Фолс", Бозмен, ((=Хелена | Биллингс | Мизула) Монтана)

Мэн 493 и 578 "штат Мэн", ((Огаста | Бангор | Бат | Румфорд | Скао) Мэн), (Портленд "штат Мэн" -Орегон), Киттери, "Норт-Бервик", "Саут-Портленд", Ярмаут

Мэриленд 3403 и 4758 Мэриленд, мэрилендский, Аннаполис, Балтимор, "Силвер-Спринг", "Форт-Мид", "Университет Джона Хопкинса"

Небраска 891 и 1027 Небраска, ((Линкольн | Омаха | Бельвью | "Гранд-Айленд") Небраска)

Невада 3727 и 5925 Невада, "Лас-Вегас", "Карсон-Сити", ((Меркури | Хендерсон | Парадайс | Рино) Невада), "плотина Гувера", "водохранилище Мид", Неллис

Нью-Гэмпшир 801 и 877 "Нью-Гэмпшир", ((Конкорд | Манчестер | Хановер) "Нью-Гэмпшир"), "Дартмутский колледж"

Нью-Джерси 4597 и 5821 "Нью-Джерси", ((Трентон | "Нью-Арк" | Ньюарк | "город Гаррисон" | Принстон) "Нью-Джерси"), Хобокен, "Принстонский университет", "Ратгерский университет"

Нью-Йорк 36451 и 73552 "Нью-Йорк", "нью-йоркский", Сиракьюс, Скенектади, Йонкерс, Бингемтон, ((Олбани | "Лонг-Айленд" | Буффало | Рочестер | "Ниагара-Фолс" | Ютика) "Нью-Йорк"), "Корнеллский универитет", "Сиракузский университет"

Нью-Мексико 1303 и 1673 "Нью-Мексико", Альбукерке, "Лас-Крусес", "Рио-Ранчо", "Лос-Аламос", "Таос-Пуэбло", "Уайт-Сандс", Аламогордо, (("Санта-Фе" | Розуэлл | Фармингтон | Кловис | Гэллапа | Алхема | Космопорт) "Нью-Мексико"), "Обсерватория ISON-NM"

Огайо 2104 и 2562 "штат Огайо", ((Колумбус | Кливленд | Акрон | Дейтон | Кантон) Огайо), Цинциннати, Толидо

Оклахома 1502 и 1854 Оклахома, "Оклахома-Сити", ((Талса | "город Норман") Оклахома), "Брокен-Арроу"

Орегон 1487 и 1805 Орегон, Бивертон, Медфорт, Корваллис, ((Сейлем | Портленд | Юджин | Грешем | Спрингфилд | Астория) Орегон)

Пенсильвания 6193 и 8021 Пенсильвания, пенсильванский, Гаррисберг, Филадельфия

Пуэрто-Рико 759 и 1593 "Пуэрто-Рико", Баямон, Аресибо, ("Сан-Хуан" "Пуэрто-Рико")

Род-Айленд 673 и 807 "Род-Айленд", Провиденс, ((Ньюпорт | Уорик | Крэнстон | Потакет) "Род-Айленд"), "Брауновский университет"

Северная Дакота 1061 и 1221 "Северная Дакота", "Гранд-Форкс", ((Бисмарк | Фарго | Майнот) "Северная Дакота")

Северная Каролина 2663 и 3154 "Северная Каролина", "город =Роли", "Уинстон-Сейлем", "Чапел-Хилл", ((Шарлотт | Гринсборо | Дарем | Уилмингтон | Фейетвилл | Джэксонвилл | Гринвилл) "Северная Каролина")

Северные Марианские острова 77 и 193 "Северные Марианские острова", Сайпан

Теннеси 695 и 913 Теннеси, Нашвилл, Нэшвилл, Ноксвилл, Чаттануга, Кларксвилл, (Мемфис Теннеси), мемфисский

Техас 9366 и 11737 Техас, "Форт-Уэрт", Гальвестон, "Раунд-Рок", (("город Остин" | Хьюстон | "Сан-Антонио" | Даллас | "Эль-Пасо" | Браунсвилл | Ирвинг | Мидленд) Техас)

Флорида 10704 и 14847 Флорида, Таллахасси, Майами, Хайалиа, Пенсакола, "Палм-Бич", ((Джэксонвилл | =Тампа | Орландо | "Сент-Питерсберг" | "Мир Диснея") Флорида), "Дисней Уорлд", "Майами-Бич", "Форт-Лодердейл", Эверглейдс

Южная Дакота 26 и 30 "Южная Дакота", "Су-Фолс", "Рапид-Сити" ((Пирр | Эллсворт | Абердин) "Южная Дакота"), "гора Рашмор"

Южная Каролина 2009 и 2283 "Южная Каролина", (("город Колумбия" | Чарлстон) "Южная Каролина")

Юта 1241 и 1891 =Юта, "Солт-Лейк-Сити", "Саут-Джордан", "Уэст-Валли-Сити", "Бингем-каньон", ((Огден | =Прово | =Орем | "Сент-Джордж") Юта)

Персоны: ньюсмейкеры, эксперты, первые лица — по теме «США» в Polpred.com Обзор СМИ, с указанием числа статей по данной стране в нашей базе данных. В разделах "Персоны", "Главное" по данной стране в рубрикаторе поиска на кнопке меню слева "Новости. Обзор СМИ" с 1.8.2009 по 24.02.2026 размещено 26610 Важных статей, в т.ч. 5479 VIP-авторов, с указанием даты публикации первоисточника.

Погода:

Нью-Йорк: 06:47

Чикаго: 05:47

Лос-Анжелес: 03:47

Гонолулу: 01:47

Анкоридж: 02:47

16.01 День Мартина Лютера Кинга (2017)

19.02 День президентов США (2018)

28.05 День поминовения (2018)

04.07 День независимости США

03.09 День труда (2018)

17.09 День Гражданства (Конституции) США

22.09 Национальный день охотничества и рыболовства США

08.10 День Колумба (2018)

22.11 День благодарения (2018)

25.12 Рождество

usa.polpred.com. Всемирная справочная служба

Официальные сайты (1358)

Экономика (38) • Авиапром (16) • Автопром (12) • Агропром (126) • Алкоголь (2) • Армия, безопасность (25) • Внешняя торговля (65) • Горнодобыча (4) • Деревообработка (1) • Законодательство (29) • Инвестиции (8) • Книги (3) • Космос (5) • Культура (3) • Легпром (2) • Леспром (3) • Машиностроение, судостроение (3) • Медицина (11) • Металлургия (7) • Недвижимость (3) • Нефтегазпром (12) • Образование, наука (429) • Политика (5) • Рыба (3) • Сайты (13) • СМИ (27) • СМИ на русском (17) • Строительство (4) • Таможня (3) • Телевидение (112) • Транспорт (17) • Туризм, виза (32) • Финансы (57) • Хайтек (4) • Химпром (8) • Экология (7) • Электронные ресурсы (230) • Энергетика (230)Представительства

• ИнофирмыЭлектронные книги

• Ядерный курс Буша (.pdf) •

Ядерный курс Буша (.pdf) •

Госдеп и Пентагон (.pdf) •

Госдеп и Пентагон (.pdf) •

Торговые войны США (.pdf) •

Торговые войны США (.pdf) •

Кремниевый диктат IT (.pdf) •

Кремниевый диктат IT (.pdf) •

Позиции доллара (.pdf) •

На англ.яз.

Позиции доллара (.pdf) •

На англ.яз.

Ежегодники «Деловые США»

• Экономика и связи США с РоссиейТексты всех ежегодников есть в архиве «Новости. Обзор СМИ», кнопка в меню слева. Пользоваться базой данных значительно удобнее, чем pdf. Ежегодники (бумага, pdf) мы делаем только на заказ.

•  Том 27, 2009г. (324с.) •

Том 27, 2009г. (324с.) •  Том 26, 2009г. (228с.) •

Том 26, 2009г. (228с.) •  Том 25, 2009г. (424с.) •

Том 25, 2009г. (424с.) •  Том 24, 2009г. (500с.) •

Том 24, 2009г. (500с.) •  Том 23, 2009г. (320с.) •

Том 23, 2009г. (320с.) •  Том 22, 2009г. (500с.) •

Том 22, 2009г. (500с.) •  Том 21, 2009г. (184с.) •

Том 21, 2009г. (184с.) •  Том 20, 2009г. (356с.) •

Том 20, 2009г. (356с.) •  Том 18-19, 2008г. (412с.) •

Том 18-19, 2008г. (412с.) •  Том 16-17, 2007г. (228с.) •

Том 16-17, 2007г. (228с.) •  Том 14-15, 2007г. (260с.) •

Том 14-15, 2007г. (260с.) •  Том 12-13, 2007г. (392с.) •

Том 12-13, 2007г. (392с.) •  Том 10-11, 2006г. (344с.) •

Том 10-11, 2006г. (344с.) •  Том 9, 2005г. (132с.) •

Том 9, 2005г. (132с.) •  Спецвыпуск. Том 7-8, 2005г. (264с.) •

Спецвыпуск. Том 7-8, 2005г. (264с.) •  Том 6, 2005г. (64с.) •

Том 6, 2005г. (64с.) •  Том 5, 2004г. (147с.) •

Том 5, 2004г. (147с.) •  Том 4, 2004г. (124с.) •

Том 4, 2004г. (124с.) •  Том 3, 2003г. (184с.) •

Том 3, 2003г. (184с.) •  Том 2, 2002г. (376с.) Том 1, 2001г. (239с.) •

Том 2, 2002г. (376с.) Том 1, 2001г. (239с.) •  (Антидемпинг), 2002г. (36с.)

(Антидемпинг), 2002г. (36с.)

Новости США

Полный текст | Краткий текст | Рубрикатор поиска

США придумали новую схему отчислений для нефтяных компаний в Венесуэле

Вашингтон разрешил иностранным нефтяным компаниям работать в Венесуэле, но обязал их платить налоги и роялти не напрямую Каракасу, а в специальный фонд под контролем Америки

В среду Министерство финансов США выпустило разъяснения для нефтяных компаний, которые планируют вернуться к работе в Венесуэле. Согласно новым правилам, платежи за коммунальные услуги и местные разрешения можно вносить напрямую правительству страны. Однако все ключевые отчисления — федеральные налоги, роялти и фиксированные сборы с каждого добытого барреля — компании должны переводить не в венесуэльскую казну, а на специальные счета в США. Эти средства будут храниться в так называемых фондах иностранных депозитов, которые находятся под управлением администрации Дональда Трампа.

Такие разъяснения содержатся в документе «Часто задаваемые вопросы», который был подготовлен американским Казначейством. В нем речь идет о двух разрешениях (генеральных лицензиях), выданных еще 10 февраля. Первая лицензия снимает запрет на экспорт, продажу и транспортировку венесуэльской нефти. Вторая разрешает поставку в Венесуэлу американских технологий и оборудования, необходимых для разведки и добычи нефти и газа.

«НиК» напоминает, что 13 февраля Управление по контролю за иностранными активами Минфина США дало зеленый свет крупнейшим международным корпорациям, включая Chevron, BP, Eni, Shell и Repsol, для возобновления активной добычи в этой стране-члене ОПЕК. Более того, второй документ позволяет компаниям со всего мира заключать контракты и инвестировать в новые нефтегазовые проекты Венесуэлы. Правда, есть важное исключение: под действие лицензий не попадают сделки с участием фирм из России, Ирана и КНДР, Кубы, а также китайские и контролируемые Китаем компании, работающие в Венесуэле. Покупать венесуэльскую нефть китайские фирмы могут, но по той цене, которую устанавливают одобренные Штатами трейдеры. Никаких поставок нефти по дешевке в счет уплату долга Венесуэлы перед КНР.

Это решение стало самым серьезным шагом по ослаблению санкционного давления на Каракас после январских событий, когда в результате операции американского спецназа президента Мадуро захватили и увезли в США для суда.

Американский экспорт СПГ поднимает цены на газ для жителей США

В 2025 году экспорт СПГ из Штатов впервые в истории превысил объемы газа, потребляемого американскими домохозяйствами и коммерческим сектором. За первые 11 месяцев года зарубежным покупателям было отгружено 5 трлн кубических футов, что на 25% больше, чем годом ранее. Для сравнения, население использовало около 4 трлн куб. футов, а предприятия сферы услуг — около 3 трлн. То есть терминалы-экспортеры сжиженного метана заняли третье место в ряду крупнейших потребителей газа в стране после промышленности и энергетиков.

Этот бум стал главным драйвером роста стоимости голубого топлива в Штатах: спотовые цены на Henry Hub, крупнейшем газовом хабе США, взлетели на 61%, что неизбежно отразилось на кошельках американцев. Поскольку 40% электроэнергии в США вырабатывается на газовых электростанциях, счета за свет для населения достигли исторических максимумов.

Ключевой момент: экспортеры СПГ наращивают газовый спрос самыми высокими темпами за прошедшие 10 лет (+209% к 2019 году). Весь остальной спрос вырос в среднем на 3%. Это кардинально меняет рынок, создавая дефицит и волатильность для потребителей внутри Штатов.

При этом газ для домохозяйств в 2025 году стоил в среднем $19 за тыс. куб. футов, для коммерческих предприятий — $11,44/тыс. куб. м, для промышленности — $5, а для электростанций — $3,95. Экспортеры же, продавая газ за границу в среднем по $7,87, легко покрывают все издержки и остаются в плюсе, что стимулирует их наращивать мощности.

По прогнозам, к 2027 году возможности Северной Америки по вывозу газа за рубеж увеличатся в два и более раз — до 24,3 млрд куб. футов в сутки. Это неминуемо приведет к дальнейшему сжатию внутреннего рынка и новому витку повышения стоимости.

Вывод: накануне выборов рост тарифов на энергию превратится в острую политическую тему. СПГ-продавцы, чья прибыль напрямую конкурирует с доступным отоплением и электроснабжением для граждан, могут встретиться с жесткой критикой и давлением, требующим пересмотра планов расширения, даже если это замедлит амбиции США по энергетическому доминированию.

Norfolk Southern наращивает поставки металлургического угля

Экспортный бизнес компании Norfolk Southern по поставкам металлургического угля получил значительный импульс благодаря завершению обустройства шахты Blue Creek компании Warrior Met Coal стоимостью $1 млрд недалеко от Уитсона, штат Алабама. Шахта с длиннозабойной системой и погрузочно-разгрузочной платформой может производить до 6 млн т угля в год и загружать до 10 составов в неделю, большая часть которых будет направляться на угольный терминал McDuffie в порту Мобил для экспорта.

Проект возрождает 25,7-мильную железнодорожную ветку Berry Branch компании Norfolk Southern (NS), которая простаивала большую часть последнего десятилетия. NS начала подготовку ветки в конце 2024 г. в ожидании открытия шахты. Первый поезд был загружен в мае 2025 г., а полноценная работа ветки началась с церемонии перерезания ленты в январе 2026 г.

Для поддержки роста NS инвестирует $200 млн в модернизацию своего коридора 3-B между Бирмингемом и Мобилом, включая новые пути, подъездные пути и расширение сортировочной станции, завершение работ запланировано на 2027 г. Управление портов Алабамы также выделяет $200 млн на расширение пропускной способности угольного терминала McDuffie.

Nucor еженедельно повышает стоимость горячекатаного рулона в США

Ведущий производитель стали в США, компания Nucor, уже месяц еженедельно последовательно повышает стоимость горячекатаного рулона (HRC). Согласно последнему прейскуранту, новая спотовая цена установлена на уровне 975 долларов за короткую тонну, что означает увеличение еще на 5 долларов. Сроки отгрузки продукции остаются стабильными и составляют от 3 до 5 недель.

Рост цен не ограничивается одним регионом. На Западном побережье совместное предприятие Nucor, California Steel Industries (CSI), также подняло котировки. Цена на HRC от CSI увеличилась на 5 долларов, достигнув отметки в 1025 долларов за тонну, что лишь усиливает значительную разницу в стоимости между западными и центральными штатами.

Эта ситуация отражает общую тенденцию укрепления рынка. Как свидетельствует последняя оценка аналитического агентства Kallanish, диапазон цен на HRC в США также сместился вверх и в настоящее время составляет 950–965 долларов за короткую тонну.

Торговая сделка ЕС–США: судьба 50-процентных пошлин на сталь и алюминий

Как сообщает агентство Bloomberg, Европейский парламент приближается к одобрению торгового соглашения с США, в котором ключевым вопросом остаются пошлины на продукцию из стали и алюминия.

Комитет по международной торговле Европарламента подтвердил, что голосование по соглашению состоится 24 февраля. В документ решили включить так называемую «закатную оговорку»: если соглашение не будет продлено, оно утратит силу в марте 2028 года. США получат шесть месяцев на снижение действующей пошлины в 50% на товары, произведённые с использованием стали и алюминия.

Если США не сократят пошлины на такую продукцию до уровня 15%, Европейский союз рассмотрит возможность возобновления тарифов на американский промышленный импорт.

Соглашение было достигнуто в июле прошлого года. По его условиям ЕС согласился на сохранение пошлины в 50% на сталь и алюминий, поставляемые в США. Это вызвало критику в Европе, особенно после того как США распространили 50-процентные пошлины ещё на сотни товаров с содержанием металлов.

Цены на уран просели, но не прекратили рост?

Фьючерсы на уран в начале февраля упали до $85 за фунт с почти двухлетнего максимума в $101,5 за фунт после того, как неожиданное увеличение мирового предложения перевесило ожидания резкого роста спроса.

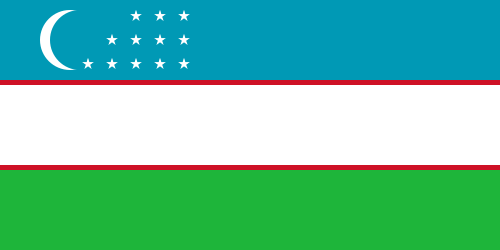

Оптимизм, вызванный планами ускоренного развития атомной энергетики в мире, поддерживал рост цен на протяжении всей второй половины 2025 года.В мае 2025 года Дональд Трамп заявил опланечетырехкратного увеличения мощностей АЭС в США к 2050 году, и котировки урана тут же двинулись вверх с минимальных $63 за фунт.Однако 3 февраля 2026 года пресс-служба президента Узбекистана сообщила об увеличении добычи урана до 7000 тонн против ожидаемых ранее 4200 тонн, что создало опасения избытка поставок на мировом рынке.

Впрочем, правительство США выделило$2,7 млрд на расширение производства обогащенного урана для АЭС в ближайшие десять лет, чтобы заместить поставки российского ядерного топлива, а также объявило о сделках по строительству новых АЭС, на что могут потратить порядка $80 млрд.

Поэтому котировки урана уже прекратили снижение, и на текущий момент достигли $88 за фунт.

Elevra Lithium будет поставлять Mangrove Lithium на переработку сподуменовый концентрат

Североамериканский производитель лития компания Elevra Lithium подписала необязывающий меморандум о взаимопонимании с компанией Mangrove Lithium о поставках концентрата сподумена с ее предприятия North American Lithium (NAL) в канадском Квебеке.

В соответствии с предлагаемым соглашением, Elevra сможет поставлять Mangrove до 144 тыс. т литиевого концентрата в год по рыночным ценам, с учетом механизма минимального и максимального ценового предела. Первоначальный срок действия соглашения составит пять лет, начиная с 2028 г., с последующим увеличением объемов до полной мощности к 2030 г.

Соглашение остается в силе при условии принятия компанией Mangrove окончательного инвестиционного решения к июню 2027 г. о строительстве завода по переработке лития в Восточной Канаде, а также окончательного согласования коммерческих условий.

Mangrove планирует перерабатывать сподумен в гидроксид лития аккумуляторного качества, поддерживая развитие внутренней цепочки поставок аккумуляторных материалов в Канаде. Предлагаемый завод будет иметь мощность около 20000 т лития аккумуляторного качества в год.

Компания Mangrove продемонстрировала свой процесс переработки лития на пилотном заводе в Дельте (Канада), и в настоящее время проводит испытания, результаты которых ожидаются в третьем квартале 2026 г. Компания также ввела в эксплуатацию коммерческий электрохимический завод по переработке лития мощностью 1000 т в год.

Elevra заявила, что меморандум о взаимопонимании может принести стратегические выгоды, включая снижение транспортных и логистических затрат, повышение стабильности цен за счет механизма минимальных и максимальных цен, а также обеспечить потенциальную поддержку увеличению объемов производства в связи с запланированным расширением NAL.

Предлагаемое партнерство также соответствует федеральным и провинциальным стратегиям, направленным на укрепление канадской экосистемы материалов для аккумуляторов путем поощрения внутренней переработки и сокращения выбросов, связанных с транспортировкой на большие расстояния.

Собственная инновационная электрохимическая платформа переработки компании Mangrove предназначена для преобразования различных видов сырья в гидроксид лития аккумуляторного качества, при этом исключаются твердые отходы.

Fitch Solutions повысила прогнозы по ценам на промышленные металлы

BMI, исследовательское подразделение Fitch Solutions, повысило свои прогнозы цен на промышленные металлы, ссылаясь на высокую спекулятивную активность, благоприятные макроэкономические условия и ожидания ухудшения ситуации с предложением.

Компания отметила, что недавний рост цен металлов был обусловлен "бычьими" спекулятивными биржевыми позициями, ослаблением доллара США и ожиданиями ограничений предложения, хотя волатильность в секторе остается высокой.

Несмотря на краткосрочные колебания, BMI заявила, что фундаментальные факторы, особенно ограниченное физическое предложение, должны поддерживать цены на цветные металлы выше исторических средних значений в ближайшие месяцы. Ожидается, что металлы для аккумуляторов, такие как никель и литий, выиграют от растущего спроса, связанного с переходом к чистой энергетике. BMI прогнозирует среднюю цену на никель в размере $15800 за т.

BMI также ожидает, что цены на медь останутся высокими как минимум до середины 2026 г., достигнув среднегодовой цены в $11900 за т, чему будут способствовать спрос в связи с переходом к "новой энергетике", внедрение электромобилей, модернизация электросетей и рост энергопотребления со стороны ИИ и центров обработки данных.

Прогноз среднегодовой цены на алюминий был повышен компанией до $2900 за т в связи с благоприятными макроэкономическими условиями и сохраняющимися ожиданиями структурного дефицита предложения металла.

Правительства должны защитить американскую сталь: ArcelorMittal

Как сообщает ценовое агентство Argus, мировой производитель стали ArcelorMittal призвал страны Северной и Южной Америки ужесточить ограничения на импорт стали для защиты своей отечественной промышленности.

ArcelorMittal заявила, что таким странам, как Бразилия, Канада и Мексика, необходимо ужесточить торговые ограничения в соответствии с мерами США и европейских стран. США увеличили тариф по статье 232 на импорт стали до 50% и распространили действие пошлин на производные продукты в июне 2025 года.

ЕС ввел в действие свой Механизм корректировки углеродных границ (CBAM) 1 января, введя дополнительный налог на более углеродоемкие импортные продукты, чтобы обеспечить финансовую конкурентоспособность менее углеродоемкого производства на континенте.

ЕС также предложил новую защитную квоту на сталь, которая, по прогнозам ArcelorMittal, в сочетании с CBAM сократит импорт стали в Европу на 10 млн тонн по сравнению с уровнем 2024 года.

ArcelorMittal ожидает, что другие правительства отреагируют на такое изменение новыми торговыми ограничениями.

Компания отметила, что Бразилия, Канада и Мексика рассматривают новые импортные ограничения для защиты своих отечественных сталелитейных предприятий, но прогресс в этом направлении может ускориться.

Надежда на дополнительные торговые ограничения возникает на фоне различных проектов и возобновления работы мощностей, запланированных компанией на 2026 год в Северной и Южной Америке.

ArcelorMittal ожидает, что прибыль в 2026 году будет поддержана более высокими ценами в Северной Америке после ужесточения импортных ограничений, что совпадет с увеличением вклада от электродуговой печи мощностью 1,5 млн тонн в год на заводе в Калверте, штат Алабама, по мере наращивания производства в течение 2026 года.

Завод запустил первую партию стали в июне и рассчитывает выйти на полную мощность к концу 2026 года. Однако компания не назвала сроков потенциального дальнейшего расширения, которое обсуждалось ранее.

Цены на бразильскую сталь также могут вырасти во втором квартале, если будут введены новые импортные ограничения. Компания ArcelorMittal приближалась к завершению проекта по производству железорудных окатышей прямого восстановления мощностью 4,5 млн тонн в год в Серра-Азуле, первые поставки которых должны были состояться в феврале, а также начала ввод в эксплуатацию прокатного стана для стальных профилей и прутков мощностью 400 000 тонн в год в Барра-Мансе.

Мексиканские предприятия ArcelorMittal, которые в совокупности производят 1 млн тонн длинномерного проката и 2,8 млн тонн листового проката в год, возобновили работу после простоев в четвертом квартале. Производство длинномерного проката возобновилось в конце января, поэтому оно будет обеспечивать работу только в течение двух месяцев первого квартала, в то время как производство листового проката будет обеспечивать работу всего квартала.

Century Aluminum сделала очередные шаги в направлении строительства завода в Оклахоме

Компания Century Aluminum, владеющая тремя из пяти алюминиевых заводов в США, объявила о следующих шагах в своем совместном проекте с Emirates Global Aluminum (EGA) по строительству первого за несколько десятилетий предприятия по производству первичного алюминия в США. Строительство этого объекта планируется в рамках инвестиций в размере $4 млрд со стороны властей Оклахомы на участке недалеко от г. Талсы. Американская строительная и инженерная компания Bechtel Corp. подписала соглашение с Century о проведении «предварительных инженерных работ» для «подготовки проекта к принятию окончательного инвестиционного решения и началу строительства к концу 2026 г.».

Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) все еще находятся на уровнях, невиданных с 2022 г.

Century Aluminum продала завод в Кентукки, который превратят в центр ИИ

Компания Century Aluminum завершила продажу своего предприятия в Хаусвилле, штат Кентукки, компании TeraWulf Inc., которая перепрофилирует его в кампус цифровой инфраструктуры.

Новый центр будет поддерживать высокопроизводительные вычисления и задачи Искусственного Интеллекта, добавив примерно 1,5 ГВт мощности к портфелю TeraWulf, а также завершив второе приобретение в Мэриленде.

Хотя TeraWulf возглавляет проект по перепланировке бизнеса, Century Aluminum сохраняет миноритарную долю в проекте. Ожидается, что этот переход обеспечит регион многочисленными рабочими местами в строительной отрасли и постоянными квалифицированными специалистами.

Продажа соответствует стратегии Century Aluminum по инвестициям во внутреннее производство, включая новый плавильный завод мощностью 750 тыс. т в Оклахоме и расширение производства в Южной Каролине. Тем временем бывшая промышленная площадка останется продуктивным экономическим центром для сообщества Кентукки.

Barrick Mining выделит североамериканские активы в отдельную компанию

По мнению некоторых аналитиков, план Barrick Mining Corp. по выделению своих североамериканских золотодобывающих активов в отдельную компанию может открыть дополнительные возможности для роста стоимости.

В своем квартальном отчете о доходах ведущий производитель золота объявил, что совет директоров уполномочил руководство начать подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO) новой компании, которая будет владеть долями в Nevada Gold Mines, Pueblo Viejo и золоторудном месторождении Fourmile в Неваде. Barrick планирует сохранить контрольный пакет акций в новой компании после завершения сделки.

Главный исполнительный директор компании Марк Хилл заявил, что решение было принято после детального финансового и операционного анализа и направлено на максимизацию акционерной стоимости при сохранении операционной дисциплины.

«По мере того, как мы продвигаемся к IPO нашего североамериканского бизнеса для максимизации стоимости, мы остаемся непоколебимы в своей ориентации на операционную эффективность и повышение безопасности», — сказал г-н Хилл, добавив, что Barrick по-прежнему привержена раскрытию потенциала своего широкого портфеля активов.

Аналитики Jefferies заявили, что решение совета директоров компании фактически дает зеленый свет выделению активов в отдельную структуру и может привести к повышению оценки североамериканских активов Barrick.

В Jefferies отметили, что предлагаемая структура, именуемая на данный момент NewCo, будет включать в себя самые высококачественные золотодобывающие активы Barrick в Северной Америке, позволяя при этом материнской компании сохранять финансовую устойчивость за счет контрольного пакета акций. Аналитики добавили, что Barrick уже начала перестраивать свою региональную структуру в преддверии сделки, включая переклассификацию месторождения Пуэбло-Вьехо в североамериканский сегмент.

Barrick сообщила, что дополнительные подробности о структуре, сроках и стоимости IPO будут предоставлены в ближайшие месяцы. Завершение процедуры по-прежнему зависит от рыночной конъюнктуры, одобрения регулирующих органов и окончательного утверждения ее параметров советом директоров.

Аргентина и США подписали соглашение в сфере критически важных минералов

Аргентина и США подписали 4 февраля соглашение о критически важных металлах и минералах с целью укрепления цепочек поставок металлов и повышения их безопасности, заявило Министерство иностранных дел Аргентины.

В заявлении министерства говорится, что данная инициатива, как ожидается, обеспечит значительный экономический рост для Аргентины.

В 2025 г. экспорт горнопромышленной продукции из страны достиг отметки $6,04 млрд.

Трамп объявляет о создании стратегического резерва критически важных минералов на сумму $12 млрд

Как сообщает агентство Platts, 2 февраля президент Дональд Трамп объявил о создании в США стратегического резерва критически важных минералов для поддержки американской промышленности и снижения зависимости от иностранных торговых партнеров в поставках этих материалов.

Резерв, получивший название «Проект Хранилище», станет первым в истории запасом критически важных минералов, «чтобы гарантировать, что американские предприятия и работники никогда не пострадают от дефицита», — сказал Трамп.

Администрация Трампа активизировала усилия по укреплению внутренней цепочки поставок критически важных минералов, включая приобретение долей в частных компаниях и заключение сделок по критически важным минералам с торговыми партнерами.

Резерв будет объединен в одном проекте: $10 млрд финансирования от американских экспортно-импортных банков и $2 млрд финансирования от частного сектора.

«Мы даже ожидаем, что американские налогоплательщики получат прибыль от процентов по кредиту, использованному для запуска Проекта Хранилище», — сказал Трамп.

Он сравнил резерв со Стратегическим нефтяным резервом США, созданным в 1975 году для формирования аварийного запаса сырой нефти для национальной обороны. Трамп подчеркнул, что цель создания резерва критически важных минералов — стимулирование американской промышленности.

Трамп заявил, что его администрация предприняла шаги для обеспечения США всеми необходимыми критически важными минералами и редкоземельными элементами, подчеркнув инвестиции в горнодобывающие проекты и ускорение процесса получения федеральных разрешений.

«Наличие устойчивой цепочки поставок имеет решающее значение для нашей страны и для всех отраслей промышленности, особенно для автомобильной», — заявила генеральный директор General Motors Мэри Барра, которая присутствовала в Овальном кабинете вместе с Трампом, когда он объявил о создании резерва.

Nucor повышает цену на горячекатаный прокат третью неделю подряд

Как сообщает Yieh.com, компания Nucor Corporation, крупнейший производитель стали в США, на этой неделе повысила спотовую цену на горячекатаный прокат (HRC) для потребителей на 5 долларов США за короткую тонну, установив базовую цену на уровне 970 долларов США.

Ее подразделение California Steel Industries (CSI) также повысило цену на 5 долларов США, достигнув 1020 долларов США за короткую тонну. Эти корректировки представляют собой общее повышение на 20 долларов США за короткую тонну за последние три недели, при этом сроки поставки остаются на уровне от трех до пяти недель.

Действия по ценам совпадают с падением мирового производства стали на 3,7% в декабре 2025 года, в первую очередь за счет двузначного снижения в Китае. Кроме того, импорт углеродистой и покрытой стали в США достиг многолетних минимумов. Такое сочетание замедления международного производства и снижения давления на внутренний импорт создает прочную основу для роста цен на американскую сталь.

Goldman Sachs и Macquarie повысили прогноз средней цены никеля

Аналитики Goldman Sachs и Macquarie повысили свои прогнозы средней цены на никель на 2026 г., сославшись на сокращение поставок руды из Индонезии после сигналов о планах по снижению ее производства.

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия спровоцировал рост цен на никель еще в середине декабря, пообещав сократить производство металла.

Индонезия сократит объемы выданных в этом году разрешений на добычу до 250-260 млн т руды с 379 млн т в 2025 г., подтвердил 14 января представитель Министерства энергетики.

Индонезия является крупнейшим в мире производителем никеля.

Goldman Sachs повысил свой прогноз цены на никель на 2026 г. до $17200 за т с $14800, сославшись на сокращение поставок руды из Индонезии до 260 млн т.

Банк заявил, что цены могут достичь отметки примерно $18700 за т ко второму кварталу 2026 г., поскольку сокращение доступности руды поддерживает рынок.

Он ожидает роста предложения в конце года, поскольку дополнительные разрешения позволят увеличить производство до 300 млн т, снизив цены до уровня поддержки себестоимости $15500 за т к концу 2026 г.

Тем временем Macquarie также улучшила свой прогноз, повысив ожидания средней цены на никель на LME на 2026 г. до $17750 за т с $15000 за т.

Аналитики Macquarie считают, что ухудшение предложения никеля в Индонезии приведет к снижению прогнозируемого профицита мирового рынка никеля до 90000 т с 250 тыс. т ранее.

Macquarie заявила, что предполагает, что правительство Индонезии скорректирует свою политику квот на добычу полезных ископаемых, чтобы установить целевую цену на никель вблизи $18000 за т.

Ivanhoe Mines вместе с Gécamines и Mercuria будет обеспечивать США важными металлами

Компания Ivanhoe Mines подтвердила, что ведет активные переговоры с государственной горнодобывающей компанией Демократической Республики Конго (ДРК) Gécamines и трейдером в секторе металлов и энергоресурсов Mercuria о поставках в США критически важных минералов, содержащихся в концентрате, добываемом на руднике Kipushi в ДРК, содержащем цинк, медь, свинец, германий и галлий.

Подтверждение было объявлено рынку после того, как 2 февраля основатель и сопредседатель Ivanhoe Роберт Фридланд встретился с президентом США Дональдом Трампом и другими представителями правительства США, а также руководителями различных горнодобывающих и производственных компаний в Овальном кабинете Белого дома в рамках запуска проекта Vault – создания внутренних запасов критически важных минералов стоимостью $12 млрд.

Проект Vault – это инициатива США по обеспечению безопасности цепочки поставок, направленная на создание резерва стратегически важных металлов и минералов. Проект объединит частные инвестиции в размере $1,67 млрд с кредитом в $10 млрд от Экспортно-импортного банка США для закупки и хранения критически важных материалов в США для гражданского использования.

Ivanhoe отмечает, что в соответствии с условиями предлагаемого соглашения между компанией, Gécamines, Mercuria и правительством США, текущий объем закупок цинкового концентрата с рудника Kipushi компанией Mercuria будет передан торговому подразделению Gécamines, в дополнение к избыточным объемам, полученным после успешного устранения узких мест и наращивания производства на обогатительной фабрике Kipushi в четвертом квартале прошлого года.

Ожидается, что в этом году рудник Kipushi произведет от 240 до 290 тыс. т цинкового концентрата.

Производимый на руднике концентрат также содержит значительные количества германия и галлия.

Компания Gécamines потенциально может обеспечить продажу до 50% концентрата, производимого на руднике Kipushi, в том числе в США, где в настоящее время разрабатываются планы по строительству нового крупного плавильного завода по производству цветных металлов.

Как было объявлено 15 декабря 2025 г., компания Korea Zinc и правительство США объявили об инвестициях в размере $7,4 млрд в новый современный интегрированный плавильный комплекс, который будет построен в рамках государственно-частного партнерства в Кларксвилле (штат Теннесси).

S&P: В январе Индия сократила импорт нефти из России до 436 тысяч б/с

Индия урезала нефтеимпорт из РФ сразу в 3,5 раза в прошлом месяце, заявили в S&P

В прошлом месяце индийские НПЗ сократили ввоз нефтяного сырья из России сразу в 3,5 раза год к году, по сравнению с предыдущим месяцем импорт упал на 57%, составив 436 тыс. б/с, уверены в S&P Global Commodities at Sea.

Частично заводы страны заменили выпавшие поставки сырьем из Штатов и стран ближневосточного региона. Импорт нефти из США увеличился в 1,6 раза г/г, но в абсолютном выражении невелик — 235 тыс. б/c. А вот поставки из стран Персидского залива, где находятся традиционные для Индии продавцы, выросли на 20%, до 3 млн б/c.

В 2025 году 73% всего индийского импорта пришлось на поставки из России. В сентябре–декабре Россия стабильно поставляла в Индию порядка 3,5–4,0 млн б/c.

По мнению аналитиков, опрошенных «Коммерсантом», падение поставок для НПЗ страны связано прежде всего с эмбарго ЕС на завоз нефтепродуктов, произведенных из черного золота РФ. Запрет начал действовать с 21 числа прошлого месяца.

Теперь возможен структурный сдвиг в партнерстве России с Индией на нефтяном рынке. Модель с экспортом нефти на НПЗ Индии с дальнейшей переработкой и отправкой в Европу будет меняться.

Однако эксперты уверены, что Индия полностью не будет отказываться от нефти РФ. Хорошие скидки на Urals повышают внимание к этому сорту со стороны нефтепереработки. В целом, в январе морские поставки нефти из РФ азиатским клиентам были на стабильном уровне.

«НиК» напоминает, что ранее западные аналитики оценили декабрьский импорт Индии из РФ в 1,3 млн б/с и прогнозировали, что в январе он останется примерно на том же уровне. Однако с февраля к закупкам возвращается частная Reliance, известно о контрактах на текущий и следующие месяцы у IOC и BPCL. После заявлений Трампа компании в растерянности: они обратились к властям за пояснениями. Пока их не последовало, как нет и официального заявления о запрете импортировать нефть из России. Теперь аналитики ждут падения закупок со стороны Индии до 0,8-1 млн б/с.

Вашингтон передал Каракасу первые $500 млн от продажи нефти

Средства от сбыта первой партии переданной Штатам нефти вернулись в Венесуэлу. Но есть данные, что остальное останется в спецфонде в Штатах.

Вашингтон отдал Каракасу $0,5 млрд от реализации на внешних рынках первого груза венесуэльского черного золота, пишет Reuters.

В США заверили, что деньги предусмотрено использовать в интересах венесуэльцев, но по согласованию с властями Соединенных Штатов. Сколько продано нефти, не уточняется.

Вероятно, остальные средства от реализации следующих партий будут идти по похожей схеме: сначала в некий спецфонд в Штатах, а уж потом, после согласования Вашингтона, — передаваться правительству Боливарианской Республики.

В конце прошлого месяца и. о. главы республики Делси Родригес говорила, что в Каракас пришли $0,3 млрд из обещанных $0,5 млрд, а позднее стало известно, что $0,2 млрд остатка все-таки тоже получены властями.

В начале января Трамп говорил, что Каракас передал для реализации порядка 30-50 млн бочек своей нефти. Продавать это сырье будут американцы, а деньги, которые Венесуэла заработает этими продажами, Каракасу разрешено тратить только на приобретение товаров в Соединенных Штатах.

Американские НПЗ не могут принять всю нефть из Венесуэлы, цена высока — СМИ

Американские НПЗ не могут поглотить всю венесуэльскую нефть, а ее цена не выдерживает конкуренции с канадской. Китай отказывается от покупки, пока единственный выход — Индия.

Крупные поставки венесуэльской нефти после заключения сделки между Каракасом и Вашингтоном создали избыток на рынке США. НПЗ на побережье Мексиканского залива не успевают поглотить резко возросшие объёмы, что оказывает давление на цены и оставляет часть сырья непроданной, обнаружило агентство Reuters.

Слабые закупки со стороны американских НПЗ ставят под сомнение планы администрации США по перенаправлению большей части венесуэльского экспорта в страну. После захвата Николаса Мадуро и сделки с временным правительством глобальные трейдеры Vitol и Trafigura получили лицензии на продажу этой нефти в США. Однако им, как и компании Chevron, уже имеющей разрешение, теперь сложно найти покупателей.

Ключевой проблемой стал избыток предложения при недостаточном спросе. Американские НПЗ неохотно закупают венесуэльскую нефть, несмотря на значительные скидки к Brent. Эта нефть недостаточно конкурентна по сравнению с тяжёлыми канадскими сортами, говорят трейдеры. Глава нефтеперерабатывающей компании Phillips 66 Марк Лашир заявил во вторник, что компания может перерабатывать около 250 тыс. б/с венесуэльской нефти, но цены должны быть конкурентоспособными, чтобы венесуэльские сорта вытеснили другие источники тяжелой нефти.

В результате скидки на венесуэльскую нефть выросли с $6–7,5 за баррель в середине января до примерно $9,5 в феврале.

Экспортные объёмы при этом быстро растут. Chevron нарастила поставки в США до 220 тыс. б/с в январе, хотя ее заводы могут переработать 150 тыс. б/с. Общий экспорт из Венесуэлы за месяц почти удвоился, приблизившись к 800 тыс. б/с, что эквивалентно среднему объему в 2025 году. Значительная часть нефти, отправленной Vitol и Trafigura, хранится на Карибах, пока ей ищут покупателя.

Китай, ранее бывший основным покупателем нефти Боливарианской Республики, приостановил закупки после событий в Каракасе. Ему не запрещено покупать нефть, но не по «заниженным» ценам. Нежелание Китая переплачивать лишило Венесуэлу ключевого рынка сбыта и усилило зависимость от американского направления, которое сейчас перегружено.

Потенциальным новым рынком сбыта может выступить Индия, которая в рамках новой торговой сделки с США рассматривает возможность отказа от российской нефти в пользу американской и венесуэльской.

Индийская компания Reliance Industries в прошлом месяце компания заявила, что рассматривает возможность импорта венесуэльской нефти.

Macquarie: медь переоценена и должна стоить меньше

Цены на медь значительно превысили показатели фундаментальных факторов, «подстегнутые наплывом инвесторов на рынок», — заявила аналитик Macquarie Элис Фокс. «Мы считаем, что в прошлом году рынок находился в состоянии мирового избытка примерно в 600 тыс. т», — заявила г-жа Фокс. Она сказала, что цены на медь все еще слишком высоки, и что для полного отражения фундаментальных факторов они должны быть ниже $11000 за т.

На прошлой неделе, на рекордном уровне, цены на металл, используемый для производства электропроводящей проволоки, были значительно выше уровня, который, по мнению аналитиков, необходим для стимулирования инвестиций в новое производство в ближайшие годы.

В понедельник, 2 января, цены вышли на трехнедельный минимум на уровне $12414,5, что на 9% меньше, чем за две последние торговые сессии. Инвесторы "отступили" после того, как назначение президентом США Дональдом Трампом Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы подтолкнуло доллар к дальнейшему росту.

Макроэкономическая ситуация также подрывает аргументы в пользу роста цен на медь. Тарифы и торговые войны Трампа оказывали давление на производственную активность по всему миру в течение последнего года.

В январе в некоторых регионах мира производственная активность выросла, что дает политикам некоторую уверенность в том, что последствия повышения американских тарифов на данный момент исчерпаны, но рост произошел с низкой базы и последовал за несколькими месяцами сокращения активности.

Значительная часть роста цен на медь в прошлом году была обусловлена перебоями в поставках, включая аварии на рудниках в Индонезии и Чили. Однако наращивание производства на рудниках в Замбии и Монголии, вероятно, приведет к увеличению поставок в этом году.

«Хотя мы прогнозируем более глубокий дефицит меди на рынке в годовом исчислении, мы все же не считаем, что рынок исторически находится в состоянии дисбаланса, — сказала аналитик StoneX Натали Скотт-Грей. — И хотя риски, связанные с поставками, перевешивают замедление спроса... фундаментальные факторы, безусловно, не поддерживают медь на текущих уровнях».

Еще одним признаком слабого спроса являются высокие запасы меди на складах Лондонской биржи металлов, Шанхайской фьючерсной биржи и COMEX, которые в совокупности составляют более 930 тыс. т, увеличившись более чем вдвое с августа.

MEPS рассказало о новых стальных мощностях и политике в области стали в январе 2026 г.

По данным аналитического агентства MEPS International Ltd., в январе 2026 г. на мировом стальном рынке были: судебное разбирательство между ArcelorMittal и итальянским правительством в преддверии потенциального приобретения Acciaierie d’Italia, поглощение Huta Częstochowa и инвестиции в размере $380 млн во вьетнамское производство нержавеющей стали.

Европа

Защита торговли – Соединенное Королевство

Управление по торговым мерам (TRA) отменило исключение Вьетнама из британской квоты тарифных ставок для категории 13 (арматура) после пересмотра, инициированного по запросу 7 Steel UK.

В период расследования TRA на долю материалов вьетнамского происхождения приходилось 5,5% импорта арматуры в Великобританию, что превышает 3%-ный порог ВТО для развивающихся стран. Следовательно, вьетнамские материалы теперь будут учитываться в остаточной квоте Великобритании по защитным мерам до истечения срока действия действующих правил в июне.

Кроме того, TRA начала пересмотр вопроса о прекращении действия защитных мер в отношении алюцинка, алюминированной листовой стали и кварцевого листа, ссылаясь на отсутствие внутреннего производства в Великобритании. Решение должно быть принято в феврале 2026 года и вступит в силу с 1 апреля.

В отдельном заявлении TRA предложила сузить сферу своего антидемпингового расследования в отношении горячекатаного листа из Южной Кореи. Ведомство планирует исключить лист шириной 2500 мм и более, ссылаясь на ограниченные производственные мощности Великобритании и потребности конечных потребителей. Заинтересованные стороны могут представить свои комментарии до 5 февраля.

Acciaierie d’Italia

Компания Acciaierie d’Italia (ADI), ранее известная как Ilva, близится к приобретению американской инвестиционной фирмой Flacks Group. Завершение сделки ожидается в период с конца февраля по апрель 2026 года.

Сделка сосредоточена на сталелитейном заводе в Таранто на юге Италии, где Flacks планирует развивать мощности по выплавке стали мощностью 6 миллионов тонн в год, объединив две электродуговые печи и одну доменную печь, каждая с годовой производственной мощностью 2 миллиона тонн. Итальянское государство сохранит 40% стратегической доли, а Flacks выделит €5 млрд на реструктуризацию и декарбонизацию.

Отдельно назначенные государством управляющие ADI подали иск о возмещении ущерба в размере €7 млрд против бывшего владельца ArcelorMittal, обвиняя его в длительном ненадлежащем управлении и финансовых издержках. 29 января ArcelorMittal ответила иском о возмещении ущерба в размере €1,8 млрд против итальянского правительства. Производитель стали утверждает, что ряд правительственных «упущений» и «незаконных законодательных вмешательств» подорвал работу его завода.

Thyssenkrupp Steel

Компания Thyssenkrupp Steel Europe завершила модернизацию зоны намотки на прокатном стане № 1 в Дуйсбурге.

Немецкий производитель стали заявил, что проект, завершенный в декабре, модернизировал системы автоматизации на трех намотчиках прокатного стана, заменив устаревшее оборудование и устаревшее программное обеспечение, которые все больше ограничивали надежность.

Установка высокоскоростных систем управления и современных коммуникационных сетей также повысила стабильность процесса, диагностику и доступность на предприятии по производству листовой стали.

Защита торговли – Турция

Согласно решению, опубликованному в Официальном вестнике в конце декабря, турецкие власти ввели окончательную антидемпинговую пошлину в размере 3,95% на импорт холоднокатаной листовой нержавеющей стали из Китая сроком на пять лет.

Эта мера последовала за расследованием, охватывающим период с января 2021 года по декабрь 2023 года, которое выявило, что материалы китайского происхождения импортировались по демпинговым ценам, что нанесло существенный ущерб отечественной промышленности.

Импорт из Индонезии был признан демпинговым в незначительном объеме и не будет облагаться пошлинами. Пошлина на китайские материалы будет применяться в дополнение к существующей в Турции 12% импортной пошлине.

Huta Częstochowa

Министерство национальной обороны Польши завершило приобретение активов производителя листового металла Huta Częstochowa,передав металлургический завод в государственную собственность в декабре.

Активы будут переданы Управлению военной собственности, а деятельность продолжится под управлением государственной группы компаний Węglokoks. Металлургический завод включает в себя электродуговую печь с мощностью производства нерафинированной стали около 840 000 тонн в год и прокатный стан для тяжелых листов.

Оператор заявил о планах производства до 500 000 тонн в 2026 году и добивается сертификации на поставку броневых плит для оборонных целей.

Северная Америка

US Steel

Компания US Steel одобрила выделение $350 млн на модернизацию своего интегрированного сталелитейного завода Gary Works в Индиане после решения совета директоров компании, принятого в декабре.

Проект включает в себя футеровку доменной печи № 14, крупнейшей печи на заводе. Компания назвала этот процесс «критически важным техническим обслуживанием» для поддержания долгосрочных возможностей по производству чугуна. Доменная печь № 14 поставляет чугун для производства высокопрочной стали, используя окатыши, поставляемые с железорудного завода Keetac компании в Миннесоте.

Инвестиции US Steel в Gary Works также включают модернизацию прокатного стана горячей прокатки и сталелитейного цеха. В настоящее время ведется работа по получению экологических разрешений для этих работ.

Азия

Yongjin Technology Group

Китайская компания Yongjin Technology Group планирует инвестировать $380 млн в проект по производству нержавеющей стали во Вьетнаме с общей мощностью около двух миллионов тонн в год.

Завод будет управляться новым совместным предприятием во главе с компанией Yongjin, которой будет принадлежать 68,4% акций. Проект будет расположен в экономической зоне Вунг Анг провинции Хатинь и, как ожидается, станет первым вьетнамским интегрированным предприятием по производству нержавеющей стали.

На начальном этапе строительства проект будет включать в себя производство 1,95 млн тонн горячекатаной нержавеющей стали в год, линию горячей прокатки шириной 1780 мм, а также установки для отжига и травления.

Baowu Steel

Компания Baowu Steel ввела в эксплуатацию линию по производству стали мощностью один миллион тонн в год на своем заводе в Чжаньцзяне, провинция Гуандун, Китай.

Оборудование было введено в эксплуатацию в декабре и использует металлургический электроплавильный процесс на основе водорода. Проект включает в себя шахтную печь на основе водорода, производящую железо прямого восстановления, которое затем перерабатывается в стальные слябы с использованием электропечей.

Баову заявил, что новый процесс производства стали, в котором коксующийся уголь заменен водородом в качестве основного восстановителя, может сократить выбросы углекислого газа на 50–80% по сравнению с традиционным доменным производством.

Торговая статистика – Китай

Согласно таможенным данным, экспорт нержавеющей стали из Китая в декабре достиг рекордного месячного максимума в 485 000 тонн.

Отгрузки увеличились на 19,7% по сравнению с ноябрем и на 4,2% в годовом исчислении. Общий объем экспорта нержавеющей стали из Китая в 2025 году превысил пять миллионов тонн, что на 0,3% больше, чем в предыдущем году.

Импорт нержавеющей стали в Китай в декабре достиг около 145 000 тонн, увеличившись на 29,3% в месячном исчислении и на 1,9% в годовом исчислении, в основном за счет холоднокатаных рулонов шириной более 600 мм. Импорт за весь год сократился на 19,1% до почти 1,52 млн тонн, при этом Индонезия остается крупнейшим поставщиком.

США: заявки на стальной импорт за 2025 год снизились на 12,2%

Согласно последним данным системы мониторинга и анализа импорта стали (Steel Import Monitoring and Analysis, SIMA) Министерства торговли США, Американский институт чугуна и стали (AISI) сообщил сегодня, что объём заявок на импортные разрешения на сталь за декабрь составил 1 670 000 чистых тонн (NT)*. Это на 0,8% меньше по сравнению с 1 684 000 тонн, зафиксированными в ноябре, и на 1,9% больше по сравнению с окончательным объёмом импорта за ноябрь, который составил 1 639 000 тонн.

Объём разрешений на импорт готовой стальной продукции в декабре составил 1 206 000 тонн, что на 11,2% выше итогового объёма импорта готовой стали в ноябре (1 085 000 тонн).

По итогам всего 2025 года (включая декабрьские разрешения SIMA) совокупный импорт стали и импорт готовой стальной продукции составили 25 334 000 тонн и 18 711 000 тонн соответственно, что на 12,2% и 16,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Оценочная доля импортной готовой стали на рынке США в декабре составила 15%, а по итогам всего 2025 года — 18%.

Импорт стали, по которому в декабре было зафиксировано значительное увеличение объёмов заявок по сравнению с итоговыми данными за ноябрь, включает арматуру (рост на 229%), катанку (рост на 59%), листы в рулонах (рост на 38%), тяжёлые фасонные профили (рост на 36%) и горячекатаные прутки (рост на 29%).

Продукция, показавшая существенный рост по итогам всего 2025 года по сравнению с 2024 годом, включает нержавеющие трубы и трубки (рост на 34%), белую жесть (рост на 24%), линейные трубы (рост на 17%), катанку (рост на 14%) и трубную продукцию для нефтегазовой отрасли (OCTG) (рост на 14%).

В декабре наибольшие объёмы заявок на импорт стали пришлись на Бразилию (227 000 тонн, снижение на 8% по сравнению с итоговым импортом за ноябрь), Канаду (223 000 тонн, снижение на 13%), Южную Корею (205 000 тонн, рост на 25%), Мексику (188 000 тонн, рост на 14%) и Японию (80 000 тонн, рост на 11%).

По итогам всего 2025 года крупнейшими поставщиками стали Канада (4 513 000 тонн, снижение на 31%), Бразилия (4 095 000 тонн, снижение на 9%) и Мексика (2 874 000 тонн, снижение на 18%).

Новый генеральный директор BlueScope подтверждает отклонение предложения от Steel Dynamics Inc.

Как сообщает Recycling Today, новый генеральный директор сталелитейной компании Тания Арчибальд заявила, что совет директоров рассмотрит новые предложения, но предложение от Steel Dynamics Inc. и партнера «недооценило компанию».

Т. Арчибальд приступила к исполнению обязанностей управляющего директора и генерального директора компании, производящей сталь с добавлением переработанных материалов, после объявления о ее назначении на эту должность в ноябре прошлого года.

На этой неделе BlueScope опубликовала семиминутное видеообращение Арчибальд, призванное изложить ее планы в качестве генерального директора и проинформировать инвесторов о позиции компании в отношении предложения о приобретении.

В прошлом месяце, еще под руководством уходящего в отставку генерального директора Марка Васселлы, компания BlueScope признала, что получила предложение от американского производителя переработанных металлов Steel Dynamics Inc. (SDI) в партнерстве с австралийской компанией SG Holdings о покупке BlueScope.

Несколько дней спустя BlueScope также объявила об отклонении этого предложения.

«Совет директоров отклонил предложение, и я поддержала это отклонение», — говорится в последнем заявлении Арчибальд. «Компания значительно недооценила эту компанию. Она стремилась перераспределить стоимость от наших акционеров, купив BlueScope по низкой цене. Совет директоров по-прежнему открыт для любых предложений, которые действительно отражают фундаментальную ценность BlueScope, но мы не сидим сложа руки. Мы активно работаем над ускорением реализации потенциала BlueScope.

Портфель BlueScope имеет хорошие позиции; в США спрос на сталь остается высоким, и нет лучшего места в мире для производства и продажи стали».

В США BlueScope управляет крупным заводом по производству стали с использованием электродуговых печей (ЭДП) в Дельте, штат Огайо, а также несколькими пунктами приема металлолома в Огайо и Индиане, которые обеспечивают компанию сырьем.

«В Азии BlueScope сохраняет уникальное присутствие в крупнейших экономиках с высоким потенциалом роста, а в Новой Зеландии ЭДП изменила операционную модель и структуру затрат», — говорит Арчибальд. «В Австралии продолжающийся рост населения стимулирует спрос на сталь во всех секторах, включая жилищное строительство и инфраструктуру».

«BlueScope имеет уникальные возможности для успеха в эту новую эпоху, — говорит Арчибальд. — У нас есть активы мирового класса, исключительные люди и реальный потенциал роста».

MEPS: избыточное предложение смягчит январский «скачок» цен на никель

Аналитическое агентство MEPS International Ltd. сообщает, что производители и покупатели стали внимательно следят за ценами на никель после того, как резкий рост их стоимости грозит стать ключевым фактором роста цен на нержавеющую сталь в первые месяцы 2026 года.

Цены закрытия трехмесячных контрактов на Лондонской бирже металлов (LME) показывают, что цены на никель выросли с уровня 2025 года, составлявшего около $15 000 за тонну, в середине декабря. Цены на никель достигли минимума в $14 263 за тонну 16 декабря, что близко к пятилетнему минимуму, зафиксированному в апреле 2025 года. Однако во второй половине декабря прошлого года рост цен ускорился, достигнув пика в $18 756 за тонну 23 января.

Цены на различные черные и цветные металлы выросли в январе на фоне активизации деятельности инвесторов. Цена на никель первоначально выросла на фоне спекуляций о сокращении квот на добычу в Индонезии в 2026 году, крупнейшем в мире производителе никеля. Доля Индонезии в мировом производстве никеля составляет около 60% — по сравнению с 31,5% в 2020 году. 19 декабря Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии подтвердило планы по сокращению годовых квот на добычу никелевой руды в стране примерно на треть, до 250-260 миллионов тонн. Эти изменения подлежат окончательному утверждению в марте.

Респонденты MEPS говорят, что правительство Индонезии хочет ограничить добычу руды, чтобы поддерживать цены на никель на уровне около $17 000 за тонну. Его цель — лучше сбалансировать предложение руды с потребностями отечественных плавильных заводов, одновременно поддерживая рентабельность компаний в этом секторе. Однако участники рынка нержавеющей стали в различных странах, опрошенные для этого отчета, выразили сомнения в устойчивости январского повышения цен на никель.

Глобальный избыток никеля оценивается почти в 200 000 тонн на 2025 год и, как ожидается, останется на аналогичном уровне в этом году. В начале января запасы никеля первого класса на Лондонской бирже металлов (LME) составляли чуть более 255 000 тонн. К моменту публикации данного обзора этот объем уже вырос до более чем 285 000 тонн. Следовательно, ожидается, что избыток предложения подорвет любую поддержку цен, обеспечиваемую запланированным Индонезией сокращением добычи никелевой руды.

Учет выбросов меняет приоритеты закупок

Участники рынка в Европе ожидают, что приоритеты закупок азиатских сталелитейных компаний изменятся в 2026 году, что потенциально повысит спрос на никель первого класса, торгуемый через LME. Внедрение Европейской комиссией механизма корректировки углеродных границ (CBAM) с 1 января усилило внимание металлургических комбинатов к выбросам, связанным с используемым ими сырьем. Следовательно, производители, ориентированные на экспорт в Европу, будут отказываться от производства никелевого чугуна с высоким уровнем выбросов в пользу более чистого сырья первого класса.

Эффект от этой тенденции может проявиться с задержкой из-за проверки Европейской комиссией фактических выбросов углекислого газа зарубежными металлургическими заводами. Если этот процесс оценки не будет завершен к сентябрю 2027 года, когда наступит срок уплаты налогов CBAM, производителям, экспортирующим продукцию в ЕС, придется использовать менее благоприятные стандартные значения выбросов для каждой страны. Эти значения не будут учитывать фактические выбросы сталелитейных предприятий, включая выбросы от сырья, что, вероятно, приведет к повышению налогов CBAM.

Однако влияние январского скачка цен на никель на цены на нержавеющую сталь будет ощущаться в краткосрочной перспективе, поскольку заводы стремятся компенсировать возросшие затраты на сырье. Покупатели в США почувствуют это в февральских надбавках к ценам на сплавы. Компания North American Stainless объявила о повышении надбавок на $252 за тонну для рулонов и прутков марки 304, а также о повышении на $390 и $405 за тонну для рулонов и прутков марки 316 соответственно.

Однако прогнозы цен на сырье, представленные компанией MEPS в конце этого отчета, указывают на то, что возросшие затраты на никель, отраженные в этих ценах, не сохранятся на том же высоком уровне в долгосрочной перспективе.

BMO Capital Markets: перспективы горнодобывающей отрасли позитивны

Прошло чуть более 10 лет с тех пор, как горнодобывающий сектор прошел "дно" на фоне слабых перспектив рынка металлов (на тот момент) и значительной долговой нагрузки, но, по мнению Мэтью Мерфи из BMO Capital Markets, рынок металлов и горнодобывающей промышленности еще не достиг пика цикла. Начало 2016 г. было мрачным периодом для горнодобывающей промышленности: спрос на металлы, казалось, упал, горнодобывающие компании считались "разрушителями стоимости", и существовали опасения по поводу массовых банкротств. Однако, по словам Мерфи, за прошедшие 10 лет доходность сектора оказалась колоссальной. Он отмечает, что значительное количество показателей указывает на дальнейший рост отрасли.

Во-первых, по его словам, для новых компаний финансовая дисциплина в секторе весьма необходима, и пока правительства продолжают иметь большие бюджетные дефициты, недостаток денег будет оставаться доминирующей темой. Он добавил, что горнодобывающие компании будут генерировать и возвращать значительный денежный поток. "Наибольшие риски для акций в настоящее время связаны с инфляцией издержек и нерациональным распределением капитала", - отмечает г-н Мерфи.

Sigma Lithium работает над перезапуском своего рудника и продает литиевую руду с отвалов

Компания Sigma Lithium сообщила о продаже дополнительных 100 тыс. т высокочистой литиевой руды в виде рудной мелочи.

Компания подтверждает, что работы по возобновлению работы рудника Grota do Cirilo продвигаются в соответствии с планом. В своем заявлении компания подтвердила, что переброска оборудования и персонала подрядчиков на рудник идет по плану.

Компания категорически опровергла недавние сообщения в СМИ, которые неверно истолковали административную процедуру, инициированную Министерством труда и занятости, как «оперативный запрет», назвав их «фейковыми новостями». Что касается спекулятивных сообщений некоторых СМИ, основанных на этой процедуре, о безопасности отвалов компании, Sigma Lithium уточнила, что такие утверждения совершенно ложны, и подчеркнула, что эта административная процедура не является существенным событием.

Bank of America понизил рейтинг акций компании, сославшись на отсутствие ясности относительно сроков возобновления добычи.

Компания заявила, что продвигается в реализации плана по возобновлению производства.

Трудовые инспекторы вынесли решение о закрытии доступа к трем отвалам 5 декабря, а затем была отклонена апелляция компании на распоряжение.

Неясно, сможет ли Sigma добывать литий на руднике, своем единственном производственном активе, без использования трех закрытых отвалов, куда компания складирует отходы после переработки.

Sigma сообщила инспекторам, что потеря доступа к отвалам приведет к "значительным операционным и экономическим последствиям, а также поставит под угрозу непрерывность горных работ".

Сделка была совершена на основе цены литиевого концентрата на Шанхайской бирже металлов (SMM), эквивалентной скорректированной чистой цене в $140 за т за каждые 1% содержания Li?O (текущая цена на SMM для содержания Li?O 1,35% составляет $195 за т).

Компания Sigma Lithium отметила, что выручка от продажи этих высокочистых отходов представляет собой «зеленый дивиденд» для ее акционеров, ставший возможным благодаря инвестициям компании в передовые экологические технологии на своем заводе Greentech.

White & Case: в горнопромышленном секторе будут доминировать политизация и геополитическая неопределенность

Опрос, проведенный юридической фирмой White & Case, обосновал оптимистичный прогноз для горнопромышленного сектора с ожидаемым сильным ростом рынка, поскольку участники адаптируются к деловому циклу, определяемому политикой в эпоху геополитической неопределенности.

Опрос проводился с декабря 2025 г. по январь текущего года. White & Case опросила 136 лиц, принимающих решения в горнодобывающем и металлургическом секторах.

Подавляющее большинство респондентов ожидают либо сильного (55%), либо умеренного роста (34%) в горнодобывающей промышленности в течение следующих пяти лет.

В этом году наиболее сильными факторами, стимулирующими активность в горнодобывающем и металлургическом секторах, как ожидается, станут государственная поддержка поставок критически важных минералов (33%) и геополитическая фрагментация рынков (32%).

Существует скептицизм в отношении глубоководной добычи полезных ископаемых: 48% считают, что потенциал "подводного" сектора для удовлетворения будущего спроса на минералы ограничен из-за серьезных опасений по поводу целесообразности проектов.

Согласно опросу, сбои в цепочках поставок (22%) наряду с фрагментированным регуляторным и торговым ландшафтом, препятствующим инвестициям (21%), вероятно, станут наиболее значительными последствиями работы геополитических факторов в этом году.

Почти три четверти респондентов (73%) ожидают усиления расхождения во взглядах между США и Китаем в отношении торговой политики в целом и политики в отношении критически важных минералов и металлов в частности.

Опрос показывает, что 39% респондентов прогнозируют рост государственного и ведомственного финансирования проектов в сфере добычи полезных ископаемых внутри страны и за рубежом для обеспечения бесперебойности цепочек поставок критически важных материалов в этом году.

Два геополитических фактора, которые, по прогнозам, окажут наибольшее влияние на первичное производство в этом году, — это сохраняющееся доминирование Китая в мощностях по переработке и рафинированию (35%) и национальные программы, ориентированные на обеспечение ресурсной безопасности, лежащей в основе производства критически важных минералов и металлов (29%).

Прогнозируется, что золото (33%) и медь (23%) выиграют в этом году после сильного роста цен в 2025 г., при этом оба товара значительно превзойдут американские и европейские фондовые индексы.

Три из десяти (30%) респондентов считают, что угольная промышленность, скорее всего, покажет худшие результаты в этом году, за ней следует литий (12%).

Наибольшая доля респондентов (19%) считает, что ключевым препятствием для сделок слияния и поглощения (M&A) в этом году является нехватка доступных активов, за ней следует стоимость капитала (17%).

Формирование стратегических партнерств между участниками отрасли (32%), как ожидается, станет наиболее вероятным видом транзакционной активности в следующем году.

Респонденты считают, что драгоценные металлы и золото (29%), скорее всего, подвергнутся консолидации рынка в течение следующих 12 месяцев, за ними следуют критически важные минералы (27%) и цветные металлы (24%).

«В 2025 г. геополитика определяла события и инвестиции в горнодобывающем и металлургическом секторах. Беспрецедентная степень неопределенности, вызванная быстро меняющейся политикой в США и Китае, привела к тому, что рынки перешли к циклу сделок, движимому политикой, а не ценами и ожиданиями спроса и предложения, — объясняет Ребекка Кэмпбелл, партнер White & Case. — В 2026 г. сектор стоит перед выбором: быть пешкой или игроком в бизнес-цикле и среде, структурно простроенной геополитической гонкой за минеральную безопасность и национальную мощь. Следующие 12 месяцев обещают укрепление продолжающейся политизации сектора, предоставляя возможности и риски для горнодобывающих компаний и инвесторов, все больше зависящих от доступа к государственной поддержке на рынках металлов, которые, как правило, хорошо обеспечены или перенасыщены».

«Факторы, которые, по-видимому, ограничивают потенциал активности в сфере слияний и поглощений — нестабильная национальная политика, ресурсный национализм и стоимость капитала, — также могут стать потенциальными факторами, определяющими сделки. Предстоящая попытка слияния Anglo American и Teck Resources является самым громким стратегическим шагом за последние несколько лет, считают 39% респондентов, которые полагают, что активность в сфере слияний и поглощений в 2026 г., вероятно, будет создавать подобные партнерства, — утверждает Ник Кроуфорд, партнер White & Case по энергетике, инфраструктурным проектам и финансированию активов. — Однако, несмотря на сохраняющийся интерес рынка, пока подобных «мега»-слияний произошло сравнительно немного. В условиях политического внимания к редкоземельным элементам, металлам для аккумуляторов и нишевым рынкам, где относительно небольшие объемы капитала могут существенно снизить риски в цепочках поставок, небольшие и средние горнодобывающие компании могут получить непропорционально большую выгоду, поскольку многие соответствующие проекты слишком малы, чтобы обеспечить доходы крупных компаний».

Синоптики снизили стоимость газа в США

В США подешевел газ: метеорологи прогнозируют потепление, которое снизит спрос на отопление в стране

Стоимость газа в США начала резкое снижение, нивелировав рост, наблюдавшийся 30 января, поскольку прогнозируется повышение температуры в большинстве штатов страны с 14 февраля, пишет Bloomberg.

Поставки в марте подешевели на 17%, до $3,62 за MMBTU ($129,6/тыс. куб. м) на азиатских торгах. При этом 30 января газ подорожал на 11% в преддверии рекордно низких температур.

Согласно прогнозам Нацуправления океанических и атмосферных исследований, в середине текущего месяца на большей части США установится более высокая, чем обычно, температура. Это должно привести к сокращению потребления метана.

Напомним, что 28 февраля зимний шторм поднял стоимость метана в США с поставкой в феврале до максимума за три года Шторм нарушил производство и повысил спрос на отопление. Мартовский контракт подорожал 30 января, когда трейдеры анализировали неоднозначные прогнозы погоды и оптимистичный отчет правительства о запасах.

Стоит отметить, что газовые цены в США повысили стоимость голубого топлива и в Европе, которая, в настоящее время, очень сильно зависит от поставок СПГ с американских заводов по сжижению.

В Европе газовый фьючерс на март на крупнейшем в регионе хабе TTF в понедельник дешевеет сразу на 12%, до 34,57 за 1 МВт*ч ($432 за 1 тыс. куб. м).

Рубио: Китай сможет получить нефть Венесуэлы по рыночной цене

США исходят из того, что КНР будет импортировать нефть Венесуэлы по рыночной цене, заявил госсекретарь Марко Рубио.

Он уточнил, что при Мадуро Пекин получал нефть Боливарианской Республики со скидкой в $20 за баррель. Китай даже не платил за нее — получал в счет выплаты долга, а затем перепродавал это сырье с большой выгодой.

Но сейчас долговые обязательства Каракаса легитимны, а Венесуэла скоро может провести масштабную реструктуризацию долга. А вот КНР больше может не рассчитывать за дешевое сырье за долги — Китаю придется импортировать нефть Венесуэлы по рыночной цене. В общем, пусть китайцы встают в очередь кредиторов, если говорить проще.

Рубио также заверил, что США полностью заместили нафту из РФ, которая шла для смешивания с венесуэльским сырьем, своей нефтью.

Стоит отметить, что для транспортировки тяжелой нефти Боливарианской Республики обязательно нужна нафта: ее смешивают с тяжелыми сортами, чтобы довести их качество до экспортного стандарта. Поскольку сланцевое сырье США — это легкая нефть, то замещение объемов из РФ действительно могло пройти легко. Не стоит также забывать, что американские НПЗ, которые создавались для переработки высокосернистой нефти, нуждаются в тяжелом венесуэльском сорте Merey.

Что касается закупок нефти Китаем, то тут не все однозначно. Ранее Reuters писал, что у Венесуэлы $15 млрд долга перед КНР, именно в счет его погашения и идет нефть, причем долг реструктуризирован еще в 2019 году, с тех пор танкеры регулярно забирают грузы и отвозят в Китай. Ставить долг Китая в приоритет — значит, обидеть других. Заставить Китай списать долги Штаты тоже вряд ли смогут заставить.

Ситуация осложняется еще и тем, что китайцы — одни из немногих, кто реально вкладывал в венесуэльскую добычу. В Венесуэле работала китайская CCRC. В 2026 году она собиралась вложить $1 млрд для роста добычи на 20% на двух венесуэльских проектах Lago Cinco и Lagunillas Lago. Теперь эти вложения под большим вопросом, поэтому Пекин, скорее всего, не захочет покупать нефть Венесуэлы через США до тех пор, пока Вашингтон не компенсирует Китаю вложенные в венесуэльский нефтяной сектор средства.

Возвращение 50 млн баррелей венесуэльской нефти снизит импорт мазута в США

Возобновление поставок венесуэльской нефти на НПЗ в Мексиканском заливе сократит импорт мазута в США на 600–700 тыс. б/с и снизит цены с обеих сторон Атлантики

В 2026 году США сократят закупки импортного мазута из-за возобновление поставок тяжелой венесуэльской нефти после снятия санкций в январе. Нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива (USGC), оборудованные для переработки такого сырья, увеличат собственное производство мазута.

Часть из 50 млн баррелей венесуэльской нефти, переданной Штатам, уже поступила на рынок. Первыми покупателями стали Valero и Phillips 66. По прогнозам, американские НПЗ смогут перерабатывать до 700 тыс. б/с венесуэльской нефти, что полностью заместит прежний объем экспорта.

Это приведет к снижению потребности США в импортном мазуте, особенно высокосернистом из Ирака. Импорт иракского мазута на USGC вырос с 7 тыс. б/с в 2019 году до примерно 61 тыс. б/с в 2025 году.

Высвобождение баррелей на мировом рынке окажет давление на цены в Атлантическом бассейне. Маржа переработки высокосернистого мазута в Европе (Амстердам-Роттердам-Антверпен) уже упала: по данным на 16 января она составила минус $13,95 за баррель к Brent, достигнув минимума за 18 месяцев. Для сравнения, в декабре средний показатель был минус $9,53 за баррель.

Госсекретарь США грозит Венесуэле очередным применением силы

Рубио угрожает политической элите Венесуэлы возвращением к силовому сценарию, если та не пойдет навстречу. Правда, с трибуны в американском Сенате.

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Сенате сегодня, вновь пригрозил Каракасу силой, пишет Bloomberg.

В речи указывается, что Соединенные Штаты готовы применить силу для гарантий максимального уровня сотрудничества с этой страной, если другие методы будут неэффективны. Чиновник выразил надежду, что силу все-таки не придется применять, но Штаты к этом готовы ради своей «миссии в этом полушарии».